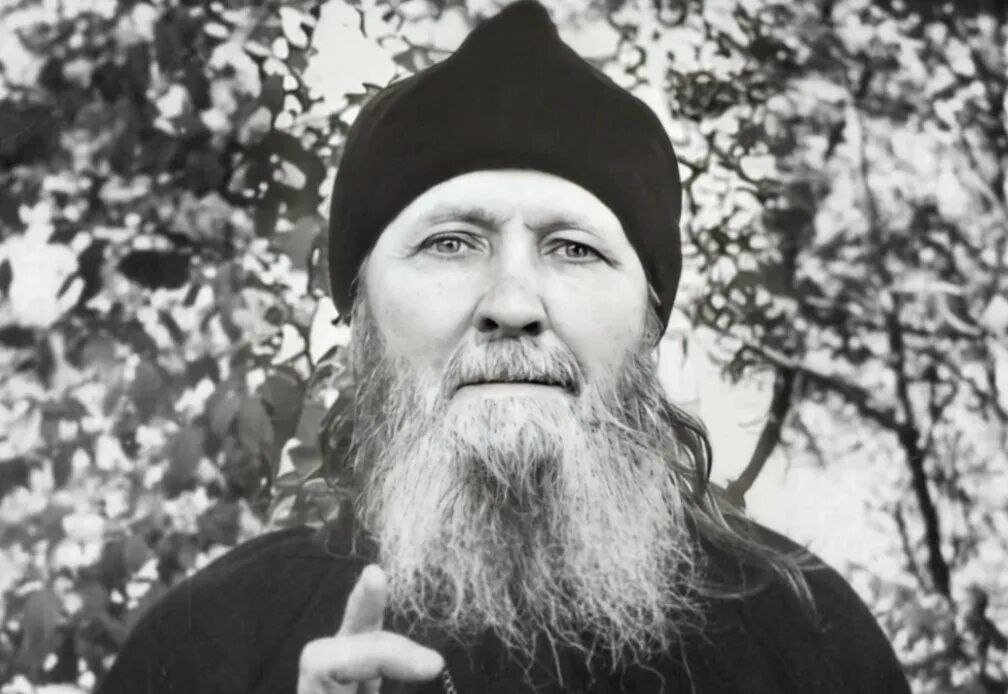

Схиигумен Савва (Остапенко) терпеть не мог многословия. Он учил своих чад говорить как можно более кратко. Некоторым он давал правило произносить в день не более определенного количества слов. Старец стремился сохранить от рассеяния внутреннюю молитву, поэтому он предпочитал, чтобы духовные чада записывали свою исповедь — не более одной страницы. Они должны были предварительно обдумать ее, выбрать самое главное и отбросить второстепенное. Отец Савва говорил, что, исповедуясь духовному отцу, не должно объяснять или рассказывать обстоятельств, пускаться в глубокий самоанализ и в тонкий просмотр своих помыслов — надо указать на грехи, которые ты совершил, а не писать автобиографию. Когда к отцу Савве подходили за разрешением того или иного вопроса, он также пресекал многословие: просил кратко и ясно изложить, в чем дело, и ждать ответа, так как чем меньше слов, тем понятнее дело, тем более правильный ответ может дать духовник. Схиигумен Савва считал, что человек, который долго объясняет старцу свою проблему, на самом деле хочет убедить его согласиться с решением, которое он уже принял, и как бы принуждает его благословить то, чего желает сам. Здесь происходит некая внутренняя борьба между вопрошающим и отвечающим: под видом дополнительных объяснений такой человек представляет новые аргументы в пользу своего решения и внутренне давит на волю старца. Получается обман или самообман. Основа благословения как доверие к старцу здесь отсутствует, и поэтому воля Божия не может проявиться через старца. В таких случаях отец Савва обычно прерывал беседу. Он рассказывал: «Одна женщина, подойдя ко мне, хотела попросить благословения на какое-то дело и стала говорить не умолкая. Я сказал ей, что понял. Но она, не обращая внимания на окружающих, не отставала от меня, продолжая говорить. Тогда я взял ее за шиворот и вытолкал из келии, — и, слегка улыбнувшись, добавил: — Это почему-то показалось ей обидным. Бывает и так. Приходит ко мне человек и говорит: «Помолитесь обо мне». Я киваю головой; он отойдет на несколько шагов, возвращается и опять говорит: «Помолитесь обо мне», и так несколько раз. Может быть, я и помолюсь за него, но ему отвечаю: «Научись молиться за себя сам»».

Если духовные чада хотят, чтобы их любили наставники, то они должны больше слушать, чем говорить, и не спрашивать по несколько раз об одном и том же. Слово наставника имеет силу на всю жизнь, если духовный отец сам не отменит его. Чада не должны мешать молитве старца: ведь во время молитвы он ближе к ним, чем во время беседы. Отец Савва просил духовных чад молиться за него и друг за друга. Молитва духовного отца охраняет чад, а молитва чад помогает духовному отцу.

Многословие указывает на три духовные язвы: на гордость, которая ищет самовыражения; на непослушание, которое постоянно перечит и спорит, и на отсутствие внутренней молитвы, которая должна собирать ум от внешнего к внутреннему, от видимого — к невидимому. Когда в беседе со старцем вместо главных проблем говорят о чем попало, то это указывает на духовную невоспитанность. Иногда болтливость свидетельствует о духовной и душевной болезни, о состоянии, называемом прелестью, об истерии или тихом бесновании. Замечено, что психопаты теряют контакт с другими людьми, они не могут слушать, так как живут в мире собственных представлений и слов. Если у человека духовная болезнь в виде страстей или состояние прелести, то надо пресекать его «монологи», в которых он реализует свои страсти; если это душевные болезни — различные мании и фобии, — то говорить с таким человеком так же бесполезно, как писать на воде. Это бессмысленная трата времени и сил.

Некоторым отец Савва говорил: «Закрой рот и отвечай только на вопросы, которые я тебе задам». Многословие с духовным отцом он считал распущенностью. «Духовный отец для спасения, а не для дружбы, — говорил он. — А ты разговариваешь со мной как с соседкой, которую встретила на улице». Если житейские вопросы не были связаны с духовными, то отец Савва вовсе отказывался отвечать на них. Он приводил в пример слова Спасителя, Который отказался делить имение братьев.

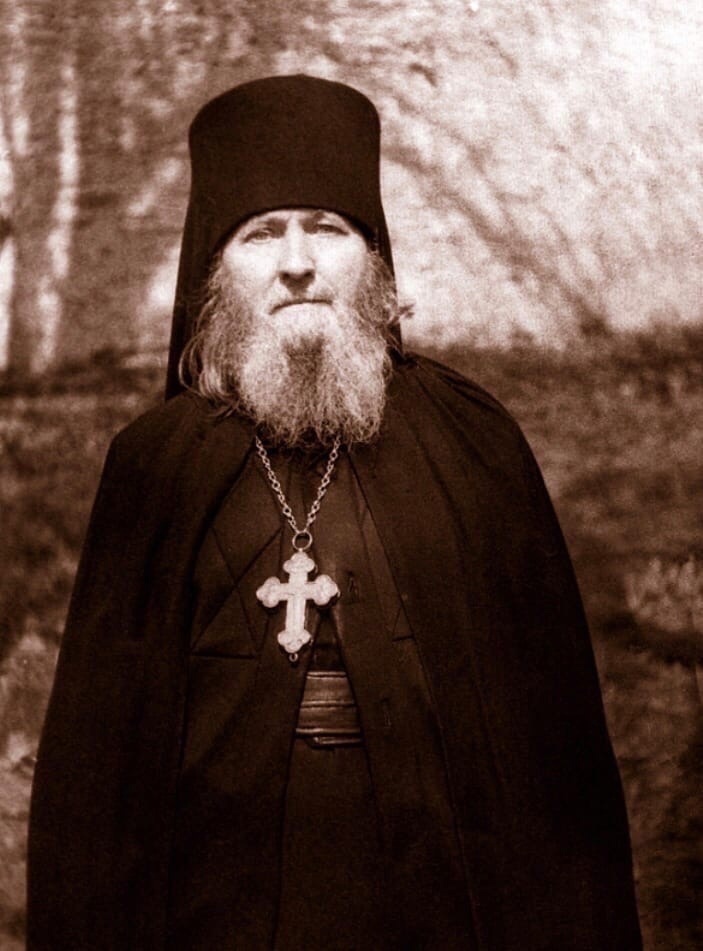

архимандрит Рафаил (Карелин),

отрывок из книги «Встреча с прошлым»