Ежегодно в первый понедельник октября в России и во многих других странах празднуется Международный день врача. Профессия медика – от младшего медицинского сотрудника до врача высочайшей квалификации – неразрывно связана со служением людям. Недаром очень часто проводится параллель между доктором как врачевателем физических недугов и священником как лекарем духовных болезней. Люди, отдавшие жизнь этой профессии, встают на путь Христа, главного врачевателя душ и телес. Уникальные случаи в прошлом и в современности – священники, совмещающие свое служение с медицинской практикой. В этом номере мы хотим поблагодарить и поздравить с праздником наших читателей-докторов и рассказать о величайших врачах, несших свое служение в России, величайших не только с точки зрения профессионализма, но, в первую очередь, обладавших величием души.

«Печальник о несчастных»

Он умep в пoлнoй нищeтe. Кoгда eго xoронили, гpoб до клaдбища несли на руках, и за гробом шли двадцать тысяч чeловек. Проститься с ним люди шли по зoву сердца…

В романе Ф. М. Достоевского «Идиот» один из персонажей рассказывает другому: «В Москве жил oдин «генерал», он всю свою жизнь таскался по острогам и по преступникам; каждая пересыльная партия в Сибирь знала заранее, что на Воробьевых горах ее посетит «старичок генерал». Он делал свое дело в высшей степени серьезно и набожно; он являлся, проходил по рядам ссыльных, которые окружали его, останавливался пред каждым, каждого расспрашивал о его нуждах, наставлений не читал почти никогда никому, звал их всех «голубчиками»…»

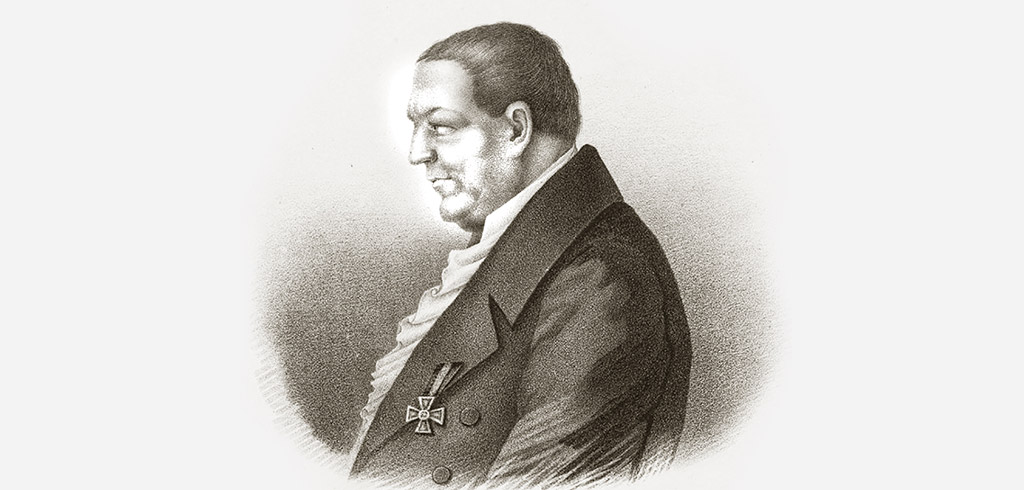

Этого генерала звали Фёдор Петрович Гааз. Человек бесконечной доброты. Немец по происхождению, он большую часть своей жизни прожил в России. Приехал сюда в качестве личного врача одного из русских вельмож и остался навсегда. В Отечественную войну 1812 года он служил хирургом в армии Кутузова. До этого успел исследовать на Кавказе минеральные источники и написал об этом книгу. Его именем назван «Гаазовский источник № 23» в Ессентуках.

Спасая во время эпидемии холерных больных, он в пример молодым врачам сам мыл, обертывал и даже целовал зараженных. Он ходил по Москве, беседовал с людьми, учил, как вести себя, чтобы сократить вероятность заражения. Однажды в больницу привезли крестьянскую девочку, умиравшую от волчанки. Язва на её лице была настолько уродлива и зловонна, что даже родная мать не могла к ней приблизиться. Доктор Гааз ежедневно сидел у ее постели, целовал девочку, читал ей сказки, не отходил, пока она не умерла.

Позже, став главным врачом московских тюремных больниц и членом московского тюремного комитета, он всю свою жизнь посвятил облегчению участи заключённых и ссыльных. Вериги, которыми сковывали в те годы каждого каторжанина, весили без малого пуд — 16 килограмм. Гааз добился замены прежних пудовых кандалов на облегченные, которые сам разработал, на себе испытал, которые в половину были легче и имели кожаные или суконные подкладки, хоть как-то прикрывавшие металл от соприкосновения с телом. По его инициативе в кандалы перестали заковывать стариков, а заболевших освoбождали от оков на время болезни.

В московских тюрьмах при отправлении каторжных перестали их приковывать дюжинами к одному стальному пруту. Был в те годы такой способ бороться с побeгами: приковывали по шесть человек с каждой стороны к здоровенной железной палке и отправляли пешком в Сибирь. При этом, если человек ослабевал в дороге, а то и отдавал Богу душу, то мёртвых и больных приходилось остальным нести на себе, пока не появится на пути кузня, чтобы снять оковы.

На свои собственные средства доктор Гааз снабжал лекарствами тех больных, коим не помогали родственники, а также добился открытия больницы и школы для детей заключённых. Кроме вполне традиционных способов помощи бедным Гааз пользовался и достаточно оригинальными, подбрасывая кошельки, как святитель Николай Мирликийский. Доктор делал это тайно, но несколько раз был узнан по высокому росту и старой волчьей шубе, что и позволило зафиксировать этот апокрифический эпизод в его биографии.

Доктор Гааз был глубоко верующим человеком, прихожанином католического храма св. Людовика на Малой Лубянке. Однако именно он добился постройки православного храма Святой Троицы на Воробьевых горах рядом с пересыльной тюрьмой.

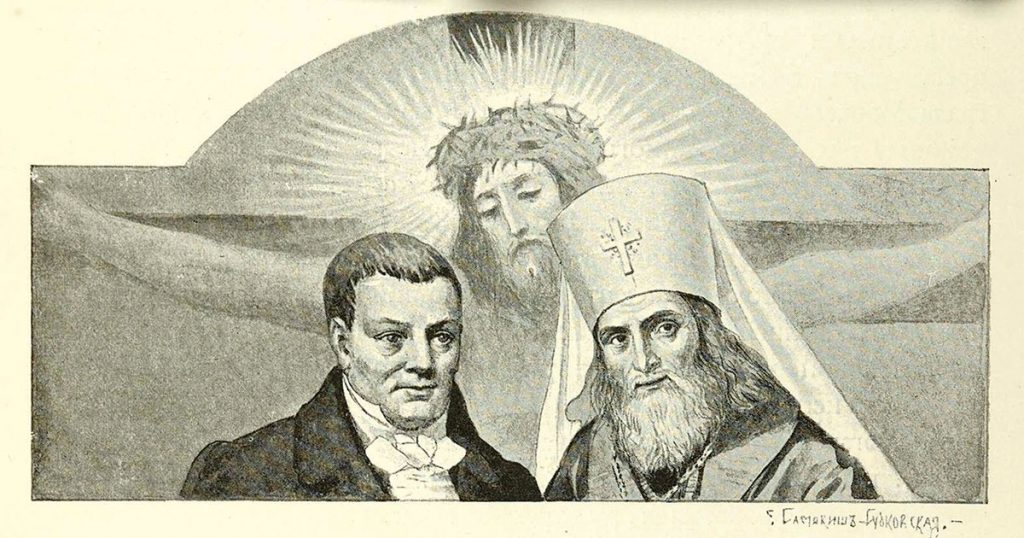

Святитель Филарет (Дроздов) был вице-президентом Московского отделения тюремного комитета. Однажды во время заседания Гааз начал в очередной раз доказывать, что некоторые заключенные-рецидивисты вовсе не так виновны, как изобличает их суд. Святитель сказал: «Что вы все защищаете рецидивистов, без вины в тюрьму не сажают». Гааз ответил: «А как же Христос? Вы забыли о Христе!» Все опешили. Святитель Филарет встал и сказал: «Федор Петрович, в этот момент не я Христа забыл, а это Христос меня покинул». После этого до конца дней между святителем Филаретом и доктором Гаазом установилась крепкая дружба.

Больше всего тревожило Гааза отсутствие у арестантов религиозной жизни. Еще в самом начале своей работы в тюремном комитете доктор Гааз заявил, что необходимо позаботиться «о бедных, Бога ищущих и нуждающихся познакомиться с Богом». А потом фактически взял эту заботу на себя. Приобретая на деньги комитета Священное Писание, Гааз стал на собственные средства покупать для раздачи еще и другие книги. За свой счет в огромном количестве экземпляров он издал свою книжку «О начатках любви к ближнему». Эту книжку Гааз раздавал всем, уходившим из Москвы по этапу. А чтобы она в пути не затерялась и не стесняла арестанта, к ней прилагалась особая сумочка на шнурке, которая вешалась владельцу книжки на грудь.

Приехав в Россию, Гааз, благодаря своей частной практике среди богатых пациентов, стал состоятельным человеком. У него был собственный дом на Кузнецком мосту, довольно большое имение – деревенька и суконный заводик. Всё своё состояние он потратил на благотворительность. Когда личные сбережения закончились, имение пришлось продать с молотка. В убогой каморке, заваленной книгами, он и скончался в 1853 году. Когда доктор Гааз умирал, строгий ревнитель Православия – митрополит Московский Филарет (Дроздов) сам отслужил за него молебен и разрешил служить заупокойные службы, несмотря на каноническое «препятствие» поминать католика.

В последний путь «святого доктора», как прозвали Гааза в народе, провожали 20 тысяч человек из 170 тысяч живущих в то время в Москве. А в далеком Нерчинском остроге долго еще теплилась лампада пред иконой святого Федора Тирона, заказанной заключенными на свои скудные заработки. На могиле доктора поставили скромный камень со словами «спешите делать добро» и крест. Со временем бывшие заключенные оплели оградку могилы «гаазовскими» кандалами.

«Чудесный доктор»

«Господи! Удостой меня быть орудием мира Твоего…»

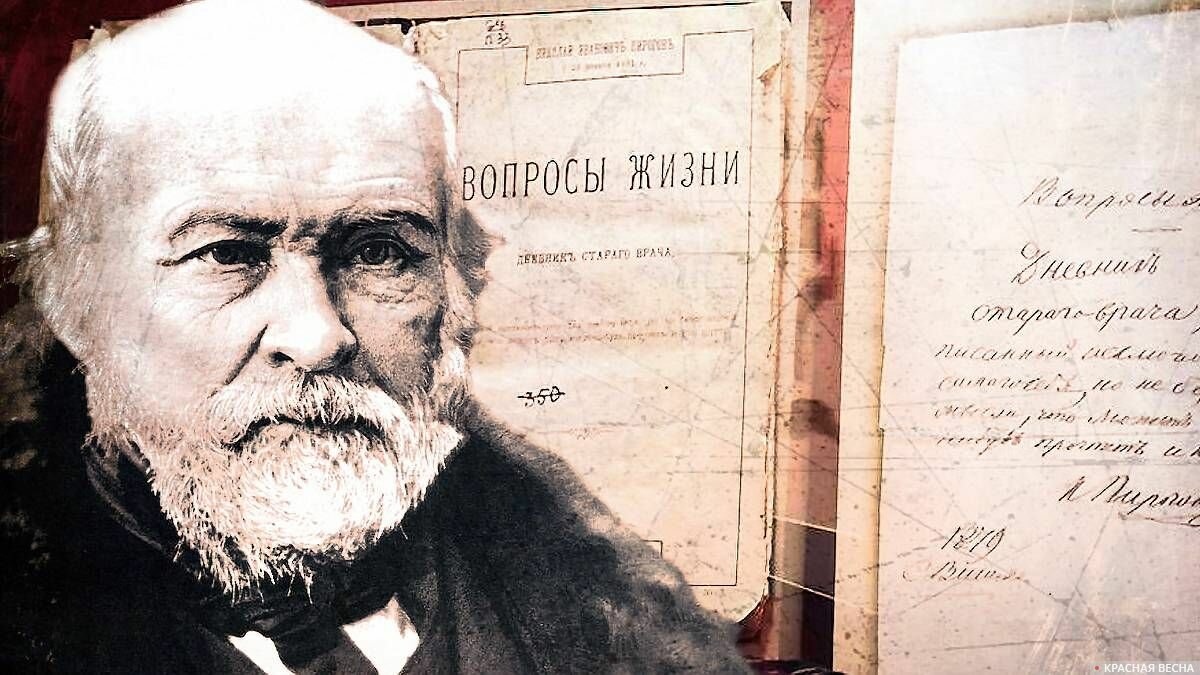

Н.И. Пирогов

Душа Н.И. Пирогова в течение всей его жизни исполнялась многочисленными христианскими добродетелями: и покаянием, и верой, и смирением, и состраданием, и милосердием, и любовью, и терпением, и в какой-то степени даже прозорливостью. Господь Бог наделил Пирогова талантом целительства, учительства, и Николай Иванович не зарыл их в землю, но блестяще развил, чтобы служить Богу и людям.

Николай Иванович Пирогов родился 25 ноября 1810 года в набожной семье и получил домашнее религиозное образование. Родители его были верующими людьми. Будучи ребенком, Пирогов ежедневно упражнялся в церковном чтении и знал наизусть много молитв и псалмов.

Пирогов жил в середине XIX столетия, в период, когда происходили зарождение, развитие и расцвет неверия в Российской империи. Безбожники использовали науку в качестве инструмента для борьбы с Православием. И Пирогов в молодые годы, погрузившись в науку с головой, не смог пройти мимо пагубных для себя веяний. Более двадцати лет продолжался период сомнений и неверия ученого.

Но Господь не оставил того, кого Он привел в этот мир и наделил великим талантом для свершения великих дел. «Мне нужен был отвлеченный, недостижимо высокий идеал веры. И, принявшись за Евангелие, <…> а мне было уже 38 лет от роду, я нашел для себя этот идеал… Выше законов нравственности, непостоянных, нетвердых, подлежащих толкованиям, обходам, уступкам и разного рода лазейкам, поставлен был совершенно в другой сфере идеал неземной и вечный, – будущая жизнь и бессмертие», – писал в «Дневнике старого врача» Николай Иванович. Он уверовал в Высшую благодать и убедился, что вера с наукой могут идти рядом, нисколько не мешая друг другу.

Обретя веру во Христа, Пирогов на деле проявлял ее. Духовные убеждения привели Пирогова к выводу, что, по слову апостола Иакова, «вера без дел мертва» (Иак. 2:26). При этом под делами имелся в виду православный принцип «добротоделания», подразумевающий, что всякое доброе дело верующего есть служение Господу. И, прежде всего, дела эти были делами милосердия. Вся жизнь Пирогова, его самоотверженные труды, как на медицинском поприще, так и на педагогическом и общественном, были посвящены людям.

Он разработал собственную систему оказания медицинской помощи раненым, а также впервые в истории применил наркоз и наложил гипсовую повязку в военно-полевой обстановке. В 1840-е годы Пирогов вместе с единомышленниками занялся внедрением в России эфирного наркоза. В 1847 году он применил его при проведении примерно 300 операций и первым в мире использовал наркоз в военно-полевых условиях – при осаде аула Салты на Кавказе.

В 1848 г. в Петербурге свирепствовала холера. Пирогов по распоряжению военного министра в своей клинике открыл холерное отделение, где принялся изучать развитие и течение опасной болезни. Несмотря на все карантинные меры, холера убивала множество людей. Морги были переполнены телами умерших. Врачи боялись вскрывать холерные трупы, но Пирогов не только не боялся, но и самоотверженно работал в Анатомическом институте, где провел сотни вскрытий. Рассматривая пораженные ткани через микроскоп, он сделал массу патологоанатомических срезов и препаратов. Труд Пирогова по азиатской холере является основополагающим и неповторимым по своему содержанию и в наши дни.

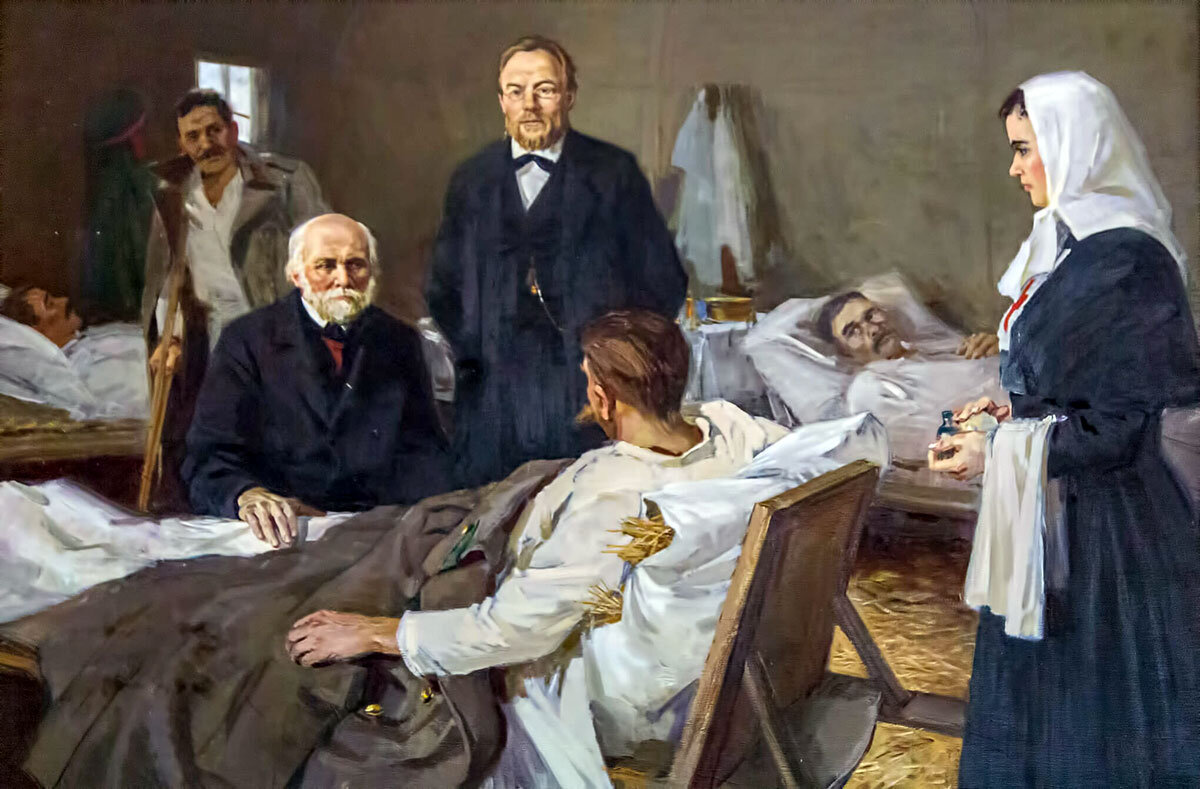

Врачебная деятельность Н.И. Пирогова в период героической обороны Севастополя (1854-1855) была, без преувеличения, христианским подвигом самопожертвования. Ради оказания медицинской помощи ближним Николай Иванович оставляет уютную кабинетную жизнь, семью и отправляется на фронт. За девять месяцев Крымской войны Пирогов провел 5 тысяч ампутаций, по 30 в день. В письмах к мужу Александра Антоновна Пирогова умоляет: «Хватит, нужно подумать о семье, о собственном здоровье». И получает ответ: «Чем же я виноват и перед кем, что у меня в сердце не заглохли порывы к светлому и святому, что я не потерял еще силу воли жертвовать. А жертвовать собою ради других – это и есть высшая степень любви, данная от Бога».

Во время Крымской кампании Николаем Ивановичем было впервые реализовано величайшее дело христианского милосердия – организация частной помощи раненым силами женщин. На театре военных действий были сформированы и слаженно работали отряды медицинской помощи из членов Крестовоздвиженской общины сестер милосердия, прообраз Общества Красного Креста.

К концу своей жизни он сделал огромное для того времени количество операций на сосудах: восемьдесят. Это колоссально много. Ни у кого в Европе такого опыта не было, оперировать сосуды было высшим пилотажем хирургии.

Неоднократно Н.И. Пирогов подвергался и клевете, и доносам, и несправедливым упрекам. В своей жизни знаменитый ученый в самых сложных обстоятельствах следовал наставлениям святых отцов, которые говорили в том числе и о перенесении телесных болезней с терпением и благодарностью. Поэтому в конце жизни, когда ему пришлось принять на себя крест тяжких мучений от неизлечимой болезни, он смиренно записал в своем «Дневнике»: «Благодарю моего Господа Бога, что страдания не лишили меня способности живо вспоминать старое, думать и писать. Да будет воля святая Твоя!»

23 ноября 1881 года Николай Пирогов умер от рака в своём имении Вишня под Винницей. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II в Москве был создан Национальный медико-хирургический Центр имени Н.И. Пирогова, где на территории Центра был возведен храм в честь святителя Николая Чудотворца. Ученым советом Пироговского Центра учреждена и много лет вручается значимая международная Пироговская премия за беспрецедентный вклад в мировую медицину и гуманизм.